A imagem acima é um trabalho do artista holandês Maurits Escher, cujo título é Relatividade. Para além de criarem efeitos visuais surpreendentes, as obras de Escher são conhecidas por desafiar as leis da lógica convencional.

Ao observarmos estes desenhos, somos desafiados a pôr em causa o modo como vemos o mundo.

O nosso cérebro pode ver o que não existe

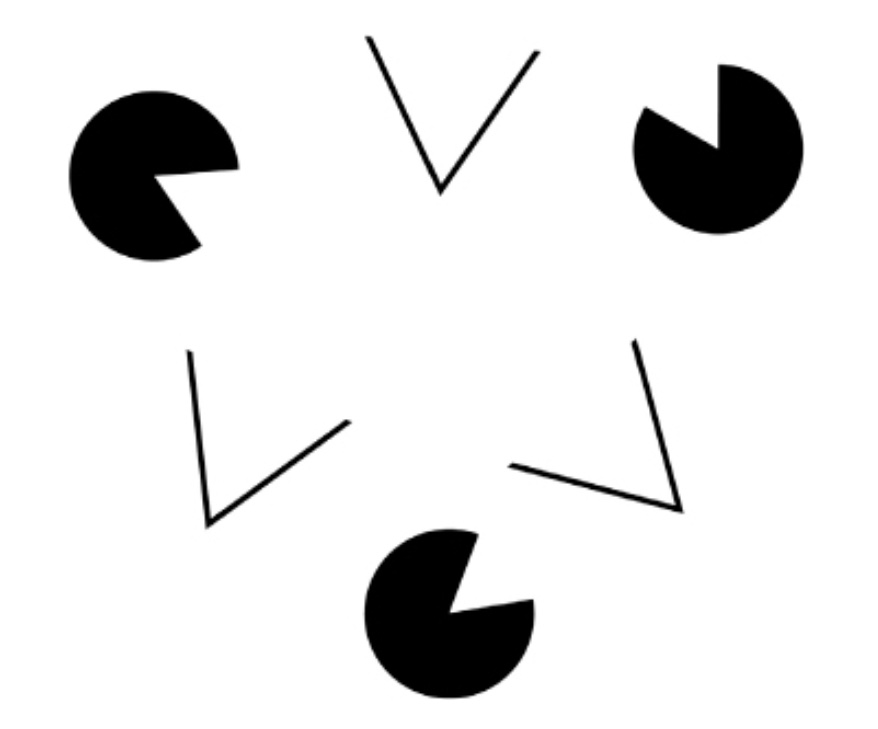

A imagem abaixo, bem mais simples do que os desenhos de Escher, é aparentemente banal, como outras que vemos por aí, a que geralmente damos o nome de ilusões de ótica. No entanto, apesar da sua aparência banal, a imagem tem um efeito poderoso: obriga-nos a ver o que não existe.

Esta imagem servirá de analogia para, mais adiante, apresentar uma hipótese de como percecionamos e interpretamos o mundo e a nós próprios.

Se olharmos atentamente para a imagem, o efeito que ela produz obriga-nos a refletir. Qual é a figura geométrica que mais se impõe ao nosso olhar? É precisamente aquela que não está lá, que não existe: a superfície de um triângulo branco.

Olhemos bem. Se olharmos atentamente para os elementos soltos desenhados a preto, a superfície triangular branca impõe-se mais ainda na nossa mente. E não conseguimos escapar-lhe.

No entanto, se fôssemos totalmente isentos e objetivos, teríamos de reconhecer que não está ali desenhado qualquer triângulo de superfície branca. São as outras formas que nos fazem pensar que ele existe.

Podemos fazer as conjeturas que quisermos e darmos a nós próprios os argumentos mais convincentes para explicarmos este fenómeno, mas a verdade é que não está ali qualquer triângulo branco. Não sou eu que o digo. É a ciência que o diz. O que a ciência nos ensina é que esta figura, conhecida como triângulo de Kanizsa, mostra que a nossa mente pode ver o que não existe. Nesta imagem, a nossa mente constrói involuntariamente o triângulo a partir dos contornos das figuras a preto.

O que temos, na realidade, ali desenhado a preto, em fundo branco? O que objetivamente está ali desenhado naquela imagem é o seguinte: três círculos aos quais falta um pequeno pedaço (que designamos por setor do círculo); estão ali também três conjuntos de dois segmentos, que formam um ângulo com cerca de 60º e poderiam ser três triângulos, se não lhes faltasse um dos lados.

Isto é o que temos ali desenhado. Mas o que vemos de forma mais evidente é a superfície do triângulo branco, que objetivamente não está lá. E vemos ainda as linhas de um outro triângulo grande, desenhado a preto, ao qual faltam três segmentos, escondidos pela superfície do triângulo branco (o qual, note-se, objetivamente não existe).

E não é possível sair desta espécie de conflito: sabemos que os nossos olhos, objetivamente, deveriam ver apenas formas desenhadas a preto num fundo branco, mas a nossa mente vê ali, bem evidente, um triângulo branco.

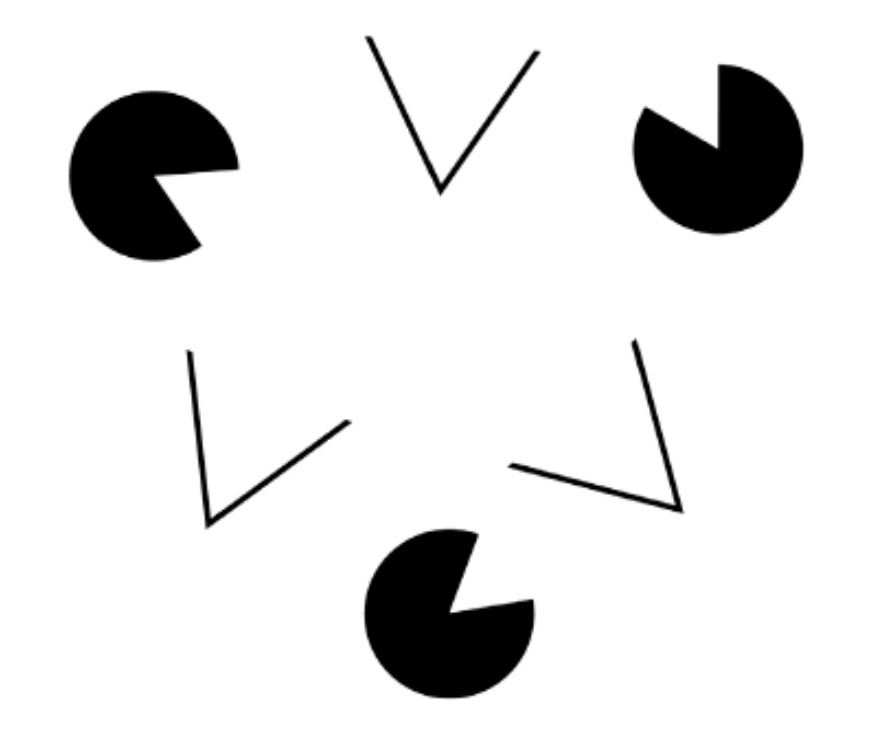

Só há uma forma de percebermos bem que o triângulo branco foi inventado pela nossa mente: mexermos um pouco nas figuras.

Onde havia um triângulo, passa a não existir nada. Apenas o espaço branco que já lá havia antes. Poderíamos esperar que restassem, ao menos, algumas partes, desordenadas, dessa entidade, desse triângulo branco que víramos antes. Mas não. Não existe nada. O triângulo branco desapareceu. E desapareceu completamente, porque simplesmente nunca existiu. Na primeira imagem, o triângulo branco impunha-se ao nosso olhar. Nesta imagem, não há vestígios do triângulo branco que estivera antes ali.

Trata-se de um fenómeno tão banal que já nem pensamos muito nele: nós, humanos, somos capazes de ver (de percecionar) o que, na realidade, não existe. São os nossos olhos que olham, mas é o nosso cérebro que perceciona, que interpreta, que vê.

O cérebro recorre ao conhecimento prévio que tem do mundo e “obriga-nos” a ver uma forma que ele reconhece e que simultaneamente dá unidade e “sentido” às restantes formas soltas, individuais, em torno dela. É assim que ele constrói um triângulo.

Apesar de chamarmos a este tipo de fenómenos ilusões de ótica, trata-se na verdade de um efeito que ocorre no nosso sistema percetivo, isto é, gerado pela nossa perceção, pela nossa mente. As designadas ilusões de ótica são uma construção mental, bem mais do que um fenómeno meramente visual ou ótico, como à primeira vista possa parecer. Admitir esta evidência é muito importante, porque habitualmente atribuímos ao nosso sistema visual a “culpa” de sermos iludidos por este tipo de imagens. Mas os nossos olhos e o nosso sistema visual estão inocentes. É a nossa mente que constrói a ilusão.

As imagens são apenas imagens: nós, humanos, em resultado da nossa experiência do mundo, é que temos tendência para inventar, para imaginar o que não existe. A imagem não tem culpa, nem mesmo o nosso sistema visual ou ótico, que pode estar a funcionar perfeitamente. É a nossa perceção que cria a ilusão, é a nossa mente que nos engana. É a nossa mente que nos mente.

Porque nos engana a nossa mente?

A nossa mente engana-nos, pelo menos, por três boas razões:

1. Para dar sentido às experiências passadas e coerência à nossa vida: todas as nossas novas experiências são filtradas por experiências anteriores. O conhecimento da forma geométrica “triângulo” condiciona a nossa construção mental de um triângulo branco naquela imagem.

2. Porque a nossa mente prefere formas simples, padrões e regularidades: sempre que pode, a nossa mente completa figuras e interpreta situações de modo que estas façam sentido e sejam “reconhecíveis” como regulares. A irregularidade, a singularidade e a diferença têm gastos cognitivos e energéticos bem maiores.

3. Por sermos “máquinas de interpretar o mundo”, temos expectativas, grelhas conceptuais e “pré-conceitos” sempre em mente, aos quais dificilmente escapamos, até mesmo quando olhamos para um objeto ou uma forma geométrica.

Não vemos apenas com os olhos

Quem nunca teve sonhos em que a experiência visual é fortíssima? Claro que habitualmente não pensamos muito nisto, mas não vemos apenas com os olhos. Durante os sonhos, com os olhos bem fechados, podemos ver de forma vívida e pormenorizada o que nunca aconteceu ou o que nunca existiu. Se julgamos que são os olhos que veem, como podemos ver tão clara e pormenorizadamente o que eles nunca viram, durante um período em que eles estão completamente encerrados, como sucede durante o sono? Ah… isso!, dirá o leitor deste texto, isso é o nosso cérebro a trabalhar, a formar as suas ideias. Pois é. Mas lembremo-nos de que, quando acordamos, não é só de ideias ou conceitos que nos lembramos. Lembramo-nos também de imagens muito vívidas. Pensemos então: não deveriam os olhos ser os órgãos dos sentidos responsáveis por fornecer imagens ao nosso cérebro? Como podem fazê-lo durante o sono? Ora, porque o cérebro também vê.

A retina dos nossos olhos é o local de onde habitualmente nos chegam as imagens do mundo. Viajam pelo nervo ótico e são processadas depois no lobo occipital do cérebro. Quando lá chegam, já não são imagens, mas apenas sinais eletroquímicos, que são a única linguagem que o cérebro consegue entender.

Encerrado na escuridão de uma caixa craniana de 1500 cm3, ao cérebro pouco importa que esses sinais eletroquímicos venham da retina, através do nervo ótico, ou que venham de outro local qualquer, como sucede nos sonhos. Não lhe importa, nem ele pode saber, qual é a fonte dos sinais que lhe trazem essas imagens. É por isso que são tão surpreendentemente reais as imagens dos nossos sonhos.

Poderiamos conjeturar o seguinte: os olhos fornecem imagens do mundo real, enquanto os sonhos fornecem imagens fantasiosas provenientes do mundo onírico. Mas não. Todos sabemos muito bem que não sonhamos com criaturas ou mundos fantásticos, mas antes com imagens e situações tão realistas como as imagens provenientes dos nossos olhos. Muitas das situações são tão realistas que, apesar de serem irreais, sentimos que poderiam muito bem ter acontecido.

Ora, este facto devia, pelo menos, fazer-nos desconfiar do seguinte: se o nosso cérebro pode criar e ver imagens e inventar “realidades inexistentes” durante o sono (e fá-lo com uma finalidade que está fora do nosso alcance compreender), porque não o faria também quando estamos acordados? Quem o impediria?

Não são apenas as imagens e situações que ocorrem durante os sonhos que o nosso cérebro inventa de forma tão realista. Ele inventa, cria e vê outras coisas que, objetivamente, não existem. E fá-lo também quando estamos acordados.

Somos enganados por nós mesmos

Quer o triângulo de Kanizsa, no início deste texto, quer as imagens que vemos nos nossos sonhos mostram-nos que nós, humanos, temos tendência para, involuntariamente, inventar, ver “realidades” que não existem. E não são apenas essas imagens que vemos durante os sonhos ou as que decorrem desse fenómeno a que chamamos ilusões de ótica: são sobretudo ficções, narrativas, conceções do mundo e de nós próprios que não passam de efabulações, entidades fictícias que são produtos da nossa imaginação e que, frequentemente, não questionamos, confundindo-as com a realidade.

Aquele triângulo branco da figura pode representar uma metáfora visual dessa entidade fictícia que designamos por “eu”. Não conseguimos escapar à visão do triângulo, apesar de ele não existir, como não conseguimos escapar ao nosso “eu”. Construímos um “eu” porque precisamos de dar coerência e sentido à nossa experiência do mundo, e fazêmo-lo a partir das nossas experiências anteriores, das nossas memórias e dos nossos contextos.

Esta analogia permite-nos também recordar que não devemos confiar demasiado no modo como interpretamos o mundo e a nós mesmos. Por muito que nos custe admitir, podemos, a qualquer instante, sem nos darmos conta disso, estar a ser iludidos.

Tendo em conta que vivemos permanentemente dentro desse “filtro do mundo” a que nos habituamos a chamar “eu”, é muito difícil admitirmos que podemos estar a ser manietados ou que podemos mesmo estar encarcerados nessa entidade de que não nos conseguimos libertar.

Esta é uma ideia que percebemos bem quando sentimos, em alguns momentos, episódios ou dimensões da nossa vida, que estamos a lutar contra nós próprios, contra as emoções que gostaríamos de esconder, contra as nossas fragilidades, os nossos medos ou receios.

Nessas ocasiões, em que o conflito interior se instala e temos de lidar com duas entidades distintas que se digladiam, conseguimos ter um vislumbre desse aprisionamento, dessa espécie de contradição que é vivermos encarcerados dentro de um”eu” que simultaneamente nos dá voz mas nos condiciona.

Geralmente, não queremos pensar muito nisto, porque ninguém gosta de admitir que pode estar a ser enganado por si mesmo. Porém, pode ser muito benéfico para uma boa higiene mental admitir que podemos ser enganados por essa entidade fictícia que nós próprios criamos, que designamos por “eu”.

Quantas vezes, vindo não se sabe de onde, terá o nosso fictício e desconhecido “eu” tocado suavemente com o seu dedo indicador no nosso ombro para chamar a nossa atenção e fazer-nos ver algo que efetivamente nunca existiu?

Uma das principais vantagens de nos habituarmos a ter consciência da nossa própria relatividade é a possibilidade que tal consciência nos dá para admitirmos também a relatividade do mundo e encararmos de frente o facto de podermos ter perceções erradas acerca dele, incluindo preconceitos, assunções e pressupostos que vamos construindo, de que não nos damos conta e que só conseguimos enxergar quando nos colocamos no lugar do “outro”, do lado de fora desse “eu” que nos amarra e nos impede de olhar para nós próprios e para o mundo com clareza e isenção.

Ter a consciência da nossa própria relatividade pode ajudar-nos a restabelecer o equilíbrio e a paz interior, mas não nos põe totalmente a salvo das armadilhas que o “eu” nos pode preparar, porque não podemos perder nunca de vista que, quando falamos dessa entidade, que habitualmente encaramos como sublime, etérea ou incorpórea, estamos, na verdade, a falar de um cocktail complexo de fenómenos eletroquímicos que têm lugar em redes complexas de biliões de neurónios e que, por vezes, só os fármacos podem equilibrar.

Mas regressemos agora ao nosso triângulo.

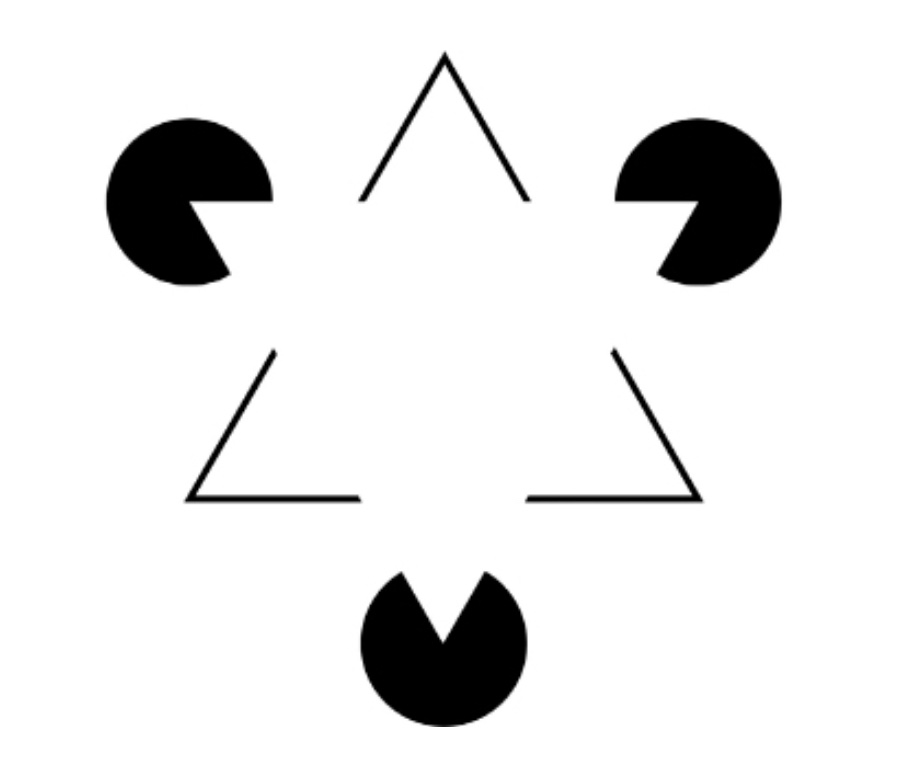

Vale a pena refletir mais uma vez nesta imagem e olhar novamente para todos os elementos que estão ali desenhados a preto, para vermos que não está ali desenhado qualquer triângulo, mas apenas as restantes formas, bem delineadas, a preto. Estamos tão habituados a ver formas destas, que já nem percebemos que a forma não está efetivamente lá.

Achamos graça a estas imagens porque nos mostram bem o quanto os nossos olhos nos iludem. Achamos graça e não pensamos mais nisso.

Mas este fenómeno deve, pelo menos, fazer-nos desconfiar de que um efeito semelhante pode suceder não apenas com outros órgãos dos sentidos, mas também com esse órgão do sistema nervoso a quem cabe a tarefa de interpretar o mundo, sem qualquer possibilidade de contactar diretamente com ele, no silêncio de uma caixa negra, o cérebro.

E se as nossas perceções do mundo e de nós mesmos tiverem uma característica semelhante à daquele triângulo?

Esta pergunta, aparentemente banal, permite-nos evidenciar um facto surpreendente, mas evidente: se os nossos olhos nos enganam (um órgão dos sentidos que está em contacto físico direto com o mundo), o que dizer desse órgão do sistema nervoso chamado cérebro que trabalha no escuro da nossa caixa craniana, sem qualquer contacto direto com o mundo?

É bom recordar que quase tudo o que o nosso cérebro “sabe” do mundo chega-lhe através dos sentidos.

O que “saberia” do mundo um cérebro alojado num corpo que não tivesse visão, audição, olfato, gosto e tato? Muito pouco. Que experiências mentais poderia ter um cérebro alojado num corpo destes? É muito difícil admitirmos isto, mas o cérebro é um órgão quase inútil e com funções muito limitadas, se não contar com a ajuda de nenhum dos órgãos dos sentidos.

Tal como sucede com o padrão visual geométrico chamado “triângulo”, que não conseguimos evitar de ver, ali na figura, não conseguimos também escapar ao nosso “eu”. Ele impõe-se-nos e está sempre connosco, apesar de não existir, de facto.

Este é o drama da consciência humana. O “eu” é uma ficção, uma miragem em que estamos aprisionados e dentro da qual vivemos as nossas vidas e interpretamos a realidade que nos cerca.

Temos dificuldade em escapar ao nosso “eu”, de abstrair-nos dele, de observar com isenção e imparcialidade o que nos rodeia, do mesmo modo que não conseguimos abstrair-nos do triângulo branco daquela figura, apesar de ele, na realidade, não existir, não estar lá.

O “eu” é uma ficção, porque somos nós que o inventamos, é uma miragem, porque podemos percecionar a sua imagem, ainda que ele não exista, e é uma ausência, porque se define, não por ter uma suposta essência, mas apenas pelas relações contextuais que estabelece, tal como sucede com o triângulo branco da imagem acima, que deve a sua existência apenas aos elementos contextuais que o cercam, a partir dos quais lhe traçamos a sua “forma inexistente”. Parece duro admitir que não temos uma essência? Não é. É uma libertação.

Tal como sucede com a segunda imagem, em que o triângulo que víramos antes se desintegra, assim também o “eu” pode desintegrar-se, em certos estados de consciência e em certas doenças mentais. Não porque se quebra uma qualquer entidade real chamada “eu”, mas porque se modifica ou se desintegra a perceção que temos do contexto que o define.